全域土地综合整治中的农用地整理是优化农业生产条件、提升耕地质量的核心环节,其内容涵盖土地结构调整、质量提升、生态修复及基础设施完善等多个维度。

一、耕地提质改造

地块整合与规模化

“小田并大田”:通过土地流转、互换并地等方式,将零散耕地(如5亩以下地块)整合为50亩以上的连片耕地,消除田埂、沟渠等碎片化障碍,提升机械化作业效率。土壤改良:针对酸化、盐碱化、污染耕地,采用有机肥施用、生物菌剂修复、客土置换等技术,提升土壤肥力与安全性。

高标准农田建设

基础设施配套:修建灌溉与排水系统(如防渗渠、滴灌设施)、机耕路(宽度≥3.5米)、农田防护林网,实现“旱能灌、涝能排、田平整”。数字化管理:应用土壤墒情监测、智能灌溉系统等智慧农业技术,提升农田管理效率。

二、低效农用地整理

园地与林地整理

退园还耕:对坡度>25°、土壤污染或低效利用的果园、茶园进行复垦,转为耕地(如江西某县退园还耕2000亩,新增粮食产能150万公斤)。低效林地改造:对疏林地、灌木林进行补植抚育,提升生态功能与经济价值。

宜耕未利用地开发

荒草地与滩涂开发:在符合生态保护要求的前提下,将未利用地开发为耕地(如广西某县开发滩涂2000亩,用于种植耐盐碱水稻)。灾毁耕地复垦:对因洪水、塌陷等损毁的耕地进行修复,恢复耕作条件。

三、农田生态修复

水土保持治理

坡耕地治理:实施“坡改梯”工程(修建水平梯田)、种植水土保持林(如刺槐、紫穗槐),减少水土流失(如云南某地治理坡耕地1.2万亩,年减少泥沙流失3万吨)。湿地恢复:修复退化湿地,构建生态沟渠与缓冲带,拦截农业面源污染。

生物多样性保护

生态廊道建设:在农田周边保留或恢复自然植被带,为野生动物提供栖息地(如安徽某地建设农田生态廊道30公里,鸟类种类增加15种)。传统农耕文化保护:保留梯田、灌溉古渠等传统农耕设施,传承农耕文化遗产。

四、农田基础设施升级

水利设施完善

灌排系统优化:新建或改造泵站、水闸,实现分区灌溉。节水技术应用:推广喷灌、微灌技术,降低农业用水强度。

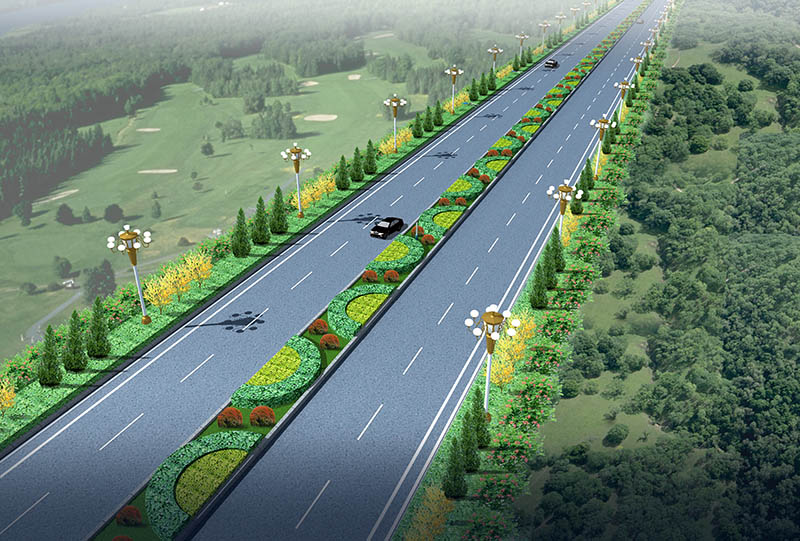

田间道路建设

机耕路拓宽:将田间道路拓宽至3-4米,连接主干道与地块,保障农机通行。生产道路硬化:对临时性生产道路进行硬化,减少雨季泥泞影响。

五、新增耕地潜力挖掘

耕地数量提升

新增耕地目标:通过整理新增耕地面积原则上不少于原有耕地面积的5%。

耕地占补平衡:将新增耕地纳入省级占补平衡指标库,用于城市建设用地报批

耕地质量提升

地力培肥:推广秸秆还田、绿肥种植,提升土壤有机质含量。

质量监测:建立耕地质量监测点,定期评估土壤pH值、氮磷钾含量等指标。

实施要点与政策要求

规划衔接:需与国土空间规划、村庄规划同步编制,确保新增耕地布局符合“三区三线”管控要求。农民权益保障:涉及土地流转、地块调整的,需经村民会议2/3以上同意,并公示补偿标准。生态红线管控:禁止在生态保护红线内开垦耕地,优先选择非生态敏感区实施整理。

通过以上系统性措施,农用地整理可实现耕地数量增加、质量提升、生态改善的“三重目标”,为粮食安全与乡村振兴提供坚实支撑。

咨询热线:17736920826

咨询热线:17736920826