咨询热线:17736920826

咨询热线:17736920826 咨询热线:17736920826

咨询热线:17736920826地下管线的探测技术的发展趋势

本站 2017/12/11 10:24:36

摘要:地下管线探测技术是管线施工和管网普查中必不可少的重要技术。本文对该领域的几

种常用方法进行了简要介绍,分析了各种方法的适用范围和局限性,并由此对未来地下管线测量技术的发展趋势作出了分析展望。

关键词:地下管线、测量、三维信息、惯性技术、陀螺仪

1.常用的地下管线测量方法

地下管线按其材质可大致分为两大类:一、铸铁管、钢管等金属管线;二、水泥管、陶瓷管和工程塑料构成的非金属管道。目前常用的地下管线探测方法大都是利用上述管线与周围介质的物理特性(导电性、导磁性、密度、波阻抗和导热性等)差异进行探测,不同的参测方法适用于不同材质的管道和不同的地质条件。较有代表性的方法主要有利用电磁定位仪EML(Electromagnet Locator)的电磁探测法、利用探地雷达GPR(Ground Probing/Penetrating Radar)的方法和磁探测法等。

1.1电磁探测法

电磁探测法利用探测目标(管线)与周围介质的导电性、导磁性和介电性的差异,根据电磁学的原理,观测和研究人工或天然形成的电磁场的分布规律(频率特性和时间特性),进而推断地下管线的位置状态[2]。

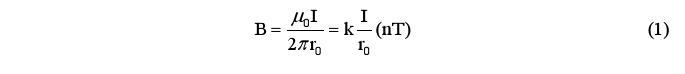

应用电磁法探测地下金属管线时,需要假设管线长度远大于管线埋深,可近似认为无限长。[3]对于无限长直导线在空间产生磁场可描述为:

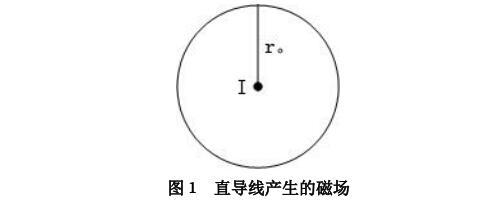

上式可看出,无限长直导线中电流在自由空间产生的磁场力线 图在垂直于导线的横截面上是一组以导线为圆心的同心圆,如图 1 所示。式中:m0 为介质的磁导率;I 为电流强度;r0 为空间某点至导线的垂直距离。由

图1 直导线产生的磁场

在各种不同的电磁探测方法中,可根据电磁场产生方式的不同分为直接充电法和感应法。直接充电法(夹钳法)是将人工电流通过出露点接在管线上,用接收机直接接收电流产生的磁场信号,来达到探测地下管线的目的。该方法简便可靠,能够产生较强电磁场,故可在工程中优先选用。当受到条件限制无法应用直接法时,可采用感应法进行测量。

感应法前提假设是地下管线与周围介质之间有明显的电性差异。当地面发射机发出的电磁信号(一次场)遇到地下金属管线及其周围介质后,管线本身及导电介质均会产生感应电流。但由于金属管线的导电性远大于周围介质的导电性,所以管线内的电流强度大于介质的电流强度,因此可认为管线相当于通电金属导线。此时地下管线中的二次谐变电流将产生二次磁场,可在地面上通过接收线圈可观测到。这样就可以根据如前所述的二次磁场的分布规律,通过解释分析,得出地下管线的位置和埋深。电磁感应探测法具有探测精度高、适用范围宽、工作方式灵活、成本低、效率高等优点,得到较广泛的应用。

电磁定位法主要适用于金属管道或预埋金属标记线的非金属管道,而探测非金属管道需采用示踪电磁法。该方法是指在管道内塞入电磁示踪器,或者通入带电导线,然后用地面探测仪器追踪电磁信号,达到探测地下管线的目的。用这种方法探测非金属管道精度较高,简单易行,因此获得了广泛应用。

1.2 探地雷达

探地雷达是利用高频电磁波以宽频带短脉冲形式由地面通过发射天线(T)送入地下,由于周围介质与管线的电导率和介电常数等物理性质存在明显差异,使脉冲波在界面上产生反射和绕射回波,接收天线(R)在收到这种回波后,通过光缆将信号传输到控制台,经计算机处理后,将雷达图像显示出来,并通过对雷达波形地分析、判断,来确定地下管线的位置和埋深

1.3 磁法探测

磁法探测基于磁感应的原理:由于铁质管道在地球磁场的作用下被磁化,管

道磁化后的磁性强弱与管道的铁磁性材料有关,钢、铁管的磁性较强,非铁质管则无磁性。磁化的铁质管道就成了一根磁性管道,而且因为钢铁的磁化率最强而形成它自身的磁场,与周围物质的磁性差异很明显。通过地面观测铁质管道的磁场的分布,便可以发现铁质管道并推算出管道的埋深。

2 现有技术的局限性

虽然各种方法在一定限定条件下均能取得令人满意的效果,但是它们的局限性也非常明显。可以大概总结为以下几点:

首先,各种方法只能适用于某一部分材质类型的管道,在实际操作中,需要针对不同材质的管线和不同的地形采用不同的探查方法。如对电力、电信以及金属质的管线,需采用电磁探测法,对非金属管线则采用探地雷达方法。当施工现场地下管线种类众多时,单一的探测方法不能满足需求,这使得探测工作变得繁琐,给施工增加了难度。

第二,上述各方法都是基于感应原理,因此探测深度受到限制。以电磁探测法和探地雷达法为例,它们的可用探测埋深均小于 5 米。虽然近年来不断有基于这些方法的改进技术出现,使得它们对于深度在 5 米以上、10 米以下的管道探测可以勉强胜任,但对于深度超过 10 米的管道基本无法测量。而目前大中城市地下管网星罗棋布,重叠交错,新铺设的管线往往超出现有仪器的探测深度。

第三,上述各种方法大都利用了电、磁方面的原理,因此容易受到施工场所地面上或地下的电磁或铁磁干扰。例如附近地面上的大型工程设备、电信机站和浅部埋藏的金属废弃物或其它管道都会对深部管道的探测带来很大影响,甚至使得上述方法无法获得有用信息。

第四,上述各种方法的可用性和探测精度很大程度上取决于施工地段地质条件的制约,例如土壤和岩石成分、土壤湿度等因素均会对测量结果带来大的影响。

第五,上述各种管道探测方法自动化程度不高,数据记录方式较为原始。以探地雷达法为例,需要操作人员根据经验对雷达图像进行判断,主观成分影响较大。测量所得的位置和深度数据需要人工记录,经过相应坐标转换后再录入计算机数据库,不利于信息归档。并且这些探测方法都需要在管线经过上方的地面上进行人工作业,当待测管道经过建筑物、高速公路和大片水面时,探测工作将无法进行。

总之,在城市地下管线探测中,现有技术难以获得可靠的位置数据,为未来的管理留下了隐患。

3. 未来地下管线探测技术发展趋势

如上所述,现有的各种地下管线探测方法存在种种局限性,并且在原有基本原理上进行改进的潜力有限,因此工程上急需发展新的管线探测手段以满足实际测量的需求。本文认为未来的地下管线探测技术将呈现以下发展趋势:

第一,应具有自主性,即探测的基本原理应仅仅建立于管道的三维信息本身之上,而不受其它因素诸如管道材质、地质条件等因素影响;

第二,应当具有较强的抗干扰能力,在各种复杂的电磁、铁磁和地质环境下均能顺利进行探测,并取得足以满足工程需要的测量精度;

第三,应当具有通用性,可应用于对各种常见口径、材质和埋深管道的探测,

适用于各种地理条件。

第四,探测备自动化程度高,最大程度地降低人工作业强度和主观判断在测量过程中的比重,以提高工作效率和测量数据客观程度,并使得探测工作能够在某些人力无法企及的环境下(如水底)顺利进行。

第五,探测结果应实现数据可视化,将地下管道三维数据通过实体造型技术在计算机中实时立体显示,有利于工程人员更加全面、直观地掌控信息。

第六,建立地下管线信息数据库,该系统的建立不但可以方便数据归档、查找,还有利于进一步进行管线远程控制和统计分析,计算机辅助规划等。

惯性技术(Inertial Technology)是研究利用惯性传感器、进行导航与制导的一门学科。惯性导航是一种完全自主的导航技术。在惯性导航系统中,主要依靠测量载体的加速度(惯性),推算出载体的瞬时速度和位置,以及载体的姿态。组成惯性导航的设备都安装在载体内,工作时不依赖外界信息,也不向外界辐射能量,不易受到干扰,是一种自主式导航系统[6]。20 世纪惯性技术突飞猛进,应用面不断拓展,现代各种航空、航天、航海运载体都是采用以惯性导航为中心的组合导航系统来完成导航、制导任务。

惯性导航系统通常由惯性测量装置和导航计算机组成,惯性测量装置包括陀螺仪和加速度计。陀螺仪用来测量载体的转动,加速度计用来测量载体的平移加速度,通过二次积分得到位移信息。导航计算机根据平移和转动的数据信息计算出载体的运动轨迹,从而实现自主导航的功能。

从原理上来说,如果将搭载惯性导航系统的载体放入地下管线,让其沿着管道运动,该载体的运动轨迹等同于管道的三维信息。考虑到惯性技术在导航定位方面具有自主、抗干扰和精度高的独特优势,特别是近年来随着微机电系统(MEMS)在惯性技术领域取得的重大突破,惯性传感器不断向低成本和微型化的方向发展,在民用领域得到越来越广泛的应用,因此完全可以将该技术应用于各种地下管线的定位测量,保证在各种复杂的电磁和地质环境下都能顺利完成测量。MEMS 陀螺和加速度计小巧的尺寸使得所组成的航姿测量系统可以顺利放入各种口径的常用管道。并且这种测量方法无需地面人员手持信号发射源或接收机进行配合,因此有利于实现测量自动化和数据自动计算、归档。

4. 结语

地下管线定位是管线施工中的重要方面,也是城市地下管线信息数据库建设的必要环节。随着城市规划和建设的不断深入,该领域的需求日益扩大。由于现存各种测量手段的局限性,可以预见,在不久的将来必将有新的地下管线三维信息探测方法出现。鉴于惯性技术原理上的独特优势和近年在这方面所取得的研究成果,完全可以将其应用于地下管线三维信息测量领域,开发新一代具有自主、通用、抗干扰、高度自动化和数据可视化等特征的地下管线探测技术,在管线施工和城市建设中发挥重要作用。

作者:零偏科技创始人宋华1,2 王晓航 李大海

(1. 北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院 ; 2. 北京零偏科技有限责任公司)

更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注